立川市の散歩コース【3.近・現代を歩く】

立川駅北口を出発し、市の中心部を歩くコースです。

散歩コース概要

立川駅(旧・甲武鉄道)

立川が多摩地域の交通、経済の中心として大きく発展してきた理由の一つに、明治22年(1889)に甲武鉄道(現在のJR中央線)が開通したことがあげられます。

その後、明治27年に青梅鉄道(現在のJR青梅線)、昭和4年(1929)に南武鉄道(現在のJR南武線)、昭和5年に五日市鉄道(現在のJR五日市線 立川~拝島間は廃止)が立川駅に乗り入れ、多摩地区の交通の要所として発展していくことになるのです。

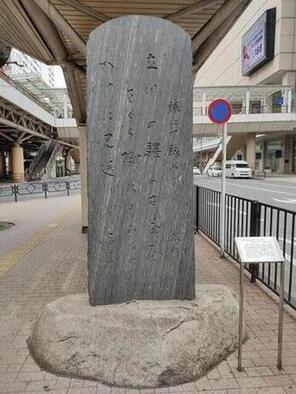

若山牧水歌碑

「旅にて詠める牧水 立川の驛の古茶屋さくら樹の もみぢのかげに見送りし子よ」

若山牧水(明治18年〔1885〕~昭和3年〔1928〕)は明治~昭和初期の歌人。

旅と酒を愛したことで知られています。

全国各地の旅先で歌を詠み、歌碑は全国で100基以上あるといわれます。

この歌は早稲田大学在学中の明治39年に学友の土岐善ぜんまろ麿とともに奥多摩への旅行の際、立川駅で降り、茶屋で休憩した時の歌です。

この碑は昭和25年、市制10周年を記念して、有志によって建てられました。

碑面の文字は貴志子夫人によるものです。

夫人は戦後、息子(建築家、歌人)の旅人とともに立川に移り住んでいました。

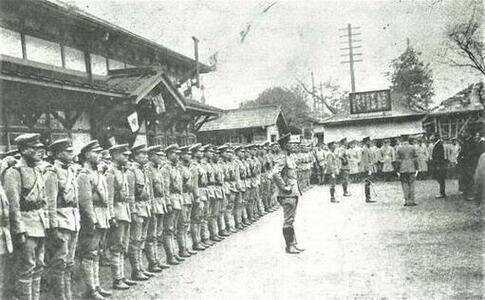

陸軍飛行第五聯隊正門跡

第一次世界大戦後、飛行機の重要性が強く叫ばれるようになり、立川で飛行場を設置することとなりました。

立川が飛行場用地として選ばれた理由は、首都に近いこと、広大で平坦な土地があること、鉄道が通っていることなどがあげられています。

飛行場が完成すると、大正11年(1922)岐阜県各務ヶ原から、飛行第五聯隊(れんたい)が迎えられました。

「空の都立川」とよばれたのは、かつてここに陸軍飛行第五聯隊が置かれていたからです。

熊野神社

江戸時代の中ごろ(18世紀)、開発された七軒家(高松町)の氏神様でした。

元は立飛企業株式会社の南門の所にありましたが、昭和20年(1945)の空襲で焼け、その後現在の場所に移ってきました。

付近の人々の厚い崇敬を受けています。

栄緑地

立川駅と立川飛行機砂川工場を結んで、物資を運んだ引込線の跡地です。

全長は約1.7キロ。周囲にはまだ自然が残っています。

都立短大曙グランド(立川短期大学旧所在地)

昭和22年(1947)、立川専門学校として、今の市立ニ中の南側に創立されました。

初代学校長故中野藤吾氏は市内の方で、先生が私財を投じて設立したものです。

戦後多摩地域の人材の育成に大きな貢献をしました。

野沢の踏切と地蔵尊

今の自動車教習所のあたりには、昭和20年(1945)頃まで、飛行機のプラグを製作していた野沢工場があったので、踏切もこう呼ばれました。

事故死する人の多い場所なので、近くにまつられたのが発心地蔵尊(ほっしんじぞうそん)です。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係

〒190-0013 立川市富士見町3-12-34

電話番号(直通):042-525-0860

ファクス番号:042-525-1236

教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係へのお問い合わせフォーム