耐震化のすすめ

建物の耐震化はなぜ必要

過去、平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震などの大地震が発生しています。また、東京都内においては、首都直下地震が今後30年以内に約70%の確率で発生すると推定されており、大規模な地震がいつ発生してもおかしくない状況です。

このような大地震から自らの生命・財産等を守るためには、住宅や建築物の耐震化を図ることが必要であり、住宅や建築物の所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組んでいただくことが重要です。

昭和56年以前の建物は注意

昭和56年6月1日に建築基準法が改正され、耐震基準が見直されました。耐震基準はこの改正より前を旧耐震基準、以降を新耐震基準といいます。

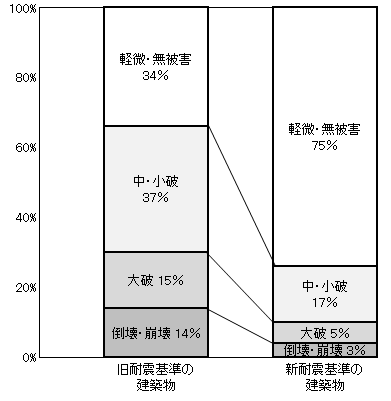

旧耐震基準で建築された建物は、震度5程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であることを想定しているのに対し、新耐震基準で建築された住宅は、震度6から7程度の地震でも倒壊しない建物であることを想定しています。

都市型地震である阪神・淡路大震災で倒壊した建物の多くは、昭和56年6月以前に建てられたものでした。

(出典:平成7年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告)

そのため、まずは耐震診断を実施し、自らの建物の耐震性を把握しましょう。そして耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修、取壊しや建替えを検討しましょう。

耐震診断とは

建物の地震に対する安全性は建築年時や地盤の良し悪しだけで決まるものではありません。建築士などの専門家が、建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを調査・検査して耐震性を総合的に評価し、耐震改修の要否を判定します。

耐震改修とは

耐震診断の結果、耐震性が不足していたとしても適切な補強工事を行うことで、大地震に対して現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することができます。これを耐震改修と言います。

耐震改修のためには、耐震診断を実施し、現在の建物の耐震性を確認するとともに、目標の耐震性を実現するための補強設計を行う必要があります。その後、補強設計に従って、耐震改修工事を行います。

耐震化助成制度について

市では、耐震診断や耐震改修、取壊しや建替えに要する費用の一部を助成する2つの制度を実施しています。助成制度のくわしい内容は、各制度のページをご覧ください。

また、高齢者世帯等への家具転倒防止器具の取り付けに係る費用の全額又は一部を助成する制度や、ブロック塀等の撤去等に係る費用の一部を助成する制度があります。くわしい内容は下記リンクをご覧ください。

関連リンク

耐震に関して、東京都などでも様々な情報提供を行っています。

このページに関するお問い合わせ

市民部 住宅課 住宅対策係

〒190-8666 立川市泉町1156-9

電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)

電話番号(直通):042-528-4384

ファクス番号:042-528-4333

市民部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせフォーム